Segnalazioni editoriali

Descrizione: Modalpartikeln gelten als eine Besonderheit der deutschen Sprache. Wie kann ihre Funktion und Bedeutung in einer „partikelarmen“ Sprache wie dem Italienischen vermittelt werden? Und stimmt es überhaupt, dass das Italienische kaum Partikeln hat? Über welche sprachlichen Mittel (lexikalischer oder komplexer Art), die als funktionale Äquivalente der deutschen Modalpartikeln angesehen werden können, verfügt das Italienische? Das vorliegende Buch geht diesen Fragen nach und untersucht auf der Grundlage eines Korpus schriftlicher Daten die Funktion der fragesatztypischen Modalpartikeln denn, eigentlich, etwa, wohl, überhaupt, bloß, doch und schon. Diese werden nach dem Modell von Blühdorn (2019) nach ihrer Bedeutung in zwei Gruppen unterteilt, die als ‚Modalpartikeln der Antwortfindung‘ und ‚Modalpartikeln der Inkohärenz‘ bezeichnet werden. Im Anschluss wird untersucht, wie die Funktion und Bedeutung der untersuchten Modalpartikeln im Italienischen wiedergegeben werden kann.

Descrizione: Oltre che grande filosofo e scrittore, Günther Anders è stato uno dei capostipiti del movimento antinucleare mondiale. In questo diario, che raccoglie le impressioni del suo viaggio a Hiroshima e Nagasaki nel 1958, Anders mostra tutta la profondità e la radicalità della sua posizione. Hiroshima e Nagasaki rappresentano l’abominio dell’essere umano che utilizza la tecnica per annullare il suo stesso futuro. Per questo motivo, ieri come oggi, l’unico appello possibile è quello di continuare a percepirsi come parte di un’umanità in cammino. L’uomo che Anders incontra sul ponte di Hiroshima, senza volto e senza mano, rappresenta un monito per il nostro futuro. Per questo ci riguarda.

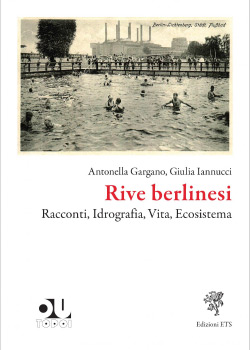

Descrizione: Sulla scia del contemporaneo watery turn e attraverso una ricognizione idrostorica e socioculturale della città di Berlino, il volume vuole tentare di ripensare la capitale tedesca a partire da una prospettiva fluida che tenga conto del modo in cui la città si sia venuta a modellare proprio sulla base del rapporto tra capitale storico-culturale ed elemento acquatico. Seguendo il corso della Sprea e degli altri corsi d’acqua cittadini è infatti possibile ripercorrere le fasi della storia urbana e culturale di Berlino e l’interazione di queste istanze con singoli tratti del fiume, e non solo, individuando di volta in volta le mutazioni delle caratteristiche che segnalano contestualmente la specificità del momento storico e della struttura urbanistica sullo sfondo di uno scenario ambientale inalterato nella sua sostanza.

Link: https://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846770899&from=homepage

Descrizione: Con questo volume gli autori e le autrici intendono celebrare l’opera di Patrizio Collini come docente e saggista, nell’ambito della Germanistica, delle Letterature Comparate e in particolare degli Studi Italo-Tedeschi. In un dialogo ininterrotto tra letteratura e arti (figurative e sceniche), le ipotesi di studio, i contributi scientifici, i ricordi e i racconti raccolti in questa miscellanea attraversano la storia tedesca ed europea dalla Goethezeit alla caduta del Muro di Berlino, così collocandosi in linea con i numerosi interessi di ricerca del Collini germanista, profondo conoscitore del Romanticismo, ma anche bibliofilo, musicofilo e flâneur. Scritti di: Stefania Acciaioli, Arianna Amatruda, Giulia Ascione, Diana Battisti, Benedetta Bronzini, Lucia Bruschi Borghese, Michel Delon, Mattia Di Taranto, Ulisse Dogà, Maria Fancelli, Federico Fastelli, Francesco Ferracin, Marino Freschi, Paul Geyer, Liliana Giacoponi, Stefania Mariotti, David Matteini, Marco Meli, Christian Moser, Daniela Padularosa, Helmut Schneider, Rita Svandrlik e Giorgio Villani.

Con contributi di: Vincenzo Ferrone, Elio Franzini, Gabriella Catalano, Stefania Sbarra, Salvatore Tedesco, Mario Marino ed Elena Agazzi - Collana dell’Istituto Lombardo.

Link: https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/1306

Descrizione: In this book, Alberto Castelli, Giunia Gatta, Micaela Latini, and Francesco Raschi examine how four prominent intellectuals of the 20th century (Bertrand Russell, Karl Jaspers, Raymond Aron, and Günther Anders) understood atomic warfare. With a chapter devoted to the philosophical ideas of each thinker and how they understood and interpreted war, the authors analyze the historic-political context in which these ideas emerged and what they proposed to avoid a nuclear disaster. Four Philosophers and the Bomb will be of interest to students and researchers of peace studies, international relations, political philosophy, and moral philosophy.

Descrizione: The present volume aims to follow the many intersections, and interferences, between art history and other disciplines (such as history of literature, theatre, cinema, photography, dance), which can be found in Warburg’s writings. In particular, the volume is designed as an “astral map,” whereby each chapter represents a “Constellation” of polar keywords, such as Pathosformel, Ancient/Modern, Memory, Performativity, that hark back to a Warburgian linguistic and conceptual tradition. The “word,” just like the “image,” polarises within itself two meanings, or rather two opposed expressive modalities. As “binary” terms, the four keywords chosen for this volume express simultaneously the vehicle of movement and the movement itself. Through the reading and contextualisation of Warburg’s work, the essays presented here intend to underline the importance of the concept of “dynamic energy,” in order to investigate the ability of an artwork to “move” and constantly change over time. Scraps and anachronisms are understood as the “negatives” of a historical time conceived as a continuous flow, whereas the history of culture is rather conceived as a “tensive dialectic” between forms that never disappear completely and that return, revealing the “unconscious of time,” the “pathographies of modernity.”

Link: https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-0364-0470-3/

Descrizione: Im August 1944 besetzte die Wehrmacht die nördlichen Hügel von Fiesole bei Florenz. Der Status der offenen Stadt blieb eine Farce. Die Schriftstellerin und Kunsthistorikerin Hanna Kiel (1894-1988) erlebte in Fiesole die Belagerung und Besatzung. In ihrem 1945/46 verfassten und nun erstmals im deutschen Original veröffentlichten Bericht schildert sie eindrücklich den Alltag des Krieges bis zur Befreiung durch Partisanen und Alliierte. Hanna Kiel, die der intellektuellen Szene Berlins und zum Freundeskreis der Geschwister Mann gehörte, hatte neben mehreren literarischen Texten 1935 eine nachwie vor grundlegenden Monografie über die Bildhauerin Renée Sintenis veröffentlicht. Sie lebte seit 1939 bis zu ihrem Tod in Florenz.

Link: https://www.aviva-verlag.de/programm/die-schlacht-um-den-hügel/

Descrizione: Torna dopo un quarto di secolo, il saggio sulla letteratura praghese di lingua tedesca, con un’ampia introduzione che è anche un necessario aggiornamento sullo stadio delle ricerche, nonché con una postfazione dedicata a “Kafka, cento anni dopo”. Nella ‘taschina’ della quarta di copertina si trova un’utile mappa della città all’inizio del secolo scorso, quando la capitale boema improvvisamente diventò uno dei centri propulsivi della letteratura di lingua tedesca. Fu a Praga che nacquero il più grande poeta, Rilke, e il più grande scrittore, Kafka, entrambi segnati per sempre dal loro drammatico rapporto con la città: rapporto di fuga per Rilke, ma anche per Werfel, Perutz, Meyrink, mentre Kafka non riuscì che in estremo a emanciparsi dalla magia di Praga, quella magia di cui Ripellino, scrisse un saggio-romanzo indimenticabile. Paesaggio della memoria europea, la Praga di Rilke e di Kafka resta un enigma e insieme un luogo fondamentale della geografia storica della letteratura tedesca.

Descrizione: Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität sind in der heutigen postmigrantischen Gesellschaft keineswegs eine Ausnahme, sondern der Normalfall. Die sprachliche und kulturelle Vielfalt steht auch im Mittelpunkt dieser Publikation zum Zusammenhang zwischen postmigrantischen Diskursen und sprachlichen, kulturellen sowie künstlerischen Praktiken, die aus kulturwissenschaftlich-linguistischer und macht- und differenztheoretischer Perspektive beleuchtet werden. Das offenbart postmigrantische Rekonfigurationen sowie widerständige Praxen und erlaubt deren Analyse. Mögliche Implikationen und Chancen, die sich aus den gesellschaftsrelevanten sprachlichen und kulturellen Praktiken für anwendungsorientierte Bereiche wie den Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache ergeben, bilden einen weiteren thematischen Schwerpunkt dieses Buches. Anhand essayistischer und literarischer Texte sowie Interviews kommen die Akteurinnen und Akteure zudem selbst zu Wort und bringen ihre -Positionen und Visionen zum Ausdruck.

Link: https://www.frank-timme.de/de/programm/produkt/sprache_kultur_polyphone_narration

Descrizione: La Bukowina, una piccola regione dell’impero asburgico oggi divisa tra Ucraina e Romania, è un luogo che suscita da sempre grande fascino. A cavallo tra XIX e XX secolo, ciò che più colpisce gli scrittori germanofoni che la abitano è la varietà di lingue e culture che prolifera tra i suoi boschi e nella cittadina di Czernowitz. Da questa attenzione nasce il fenomeno letterario qui definito “letteratura etnografica”, che riflette, attraverso generi disparati, l’osservazione dell’altro, del diverso, da parte dello sguardo tedesco, il quale mette in luce alcune strutture di potere, culturale e sociale, altrimenti offuscate dal mito della tolleranza asburgica. Attraverso la lente della critica antropologica e dei postcolonial studies, lo studio prende in esame, in particolare, le opere di Ludwig Adolf Staufe Simiginowicz, Karl Emil Franzos e Gregor von Rezzori.

Descrizione: Franz Kafka ist eng mit seiner Heimatstadt Prag verbunden. Doch sein Umfeld ist soziologisch, kulturell, literarisch und sprachlich nicht nur böhmisch, sondern auch österreichisch geprägt. Kafkas Verortung in diesem Kontext und sein komplexes Verhältnis zur „Austriazität“ in dieser besonderen Konstellation stehen im Mittelpunkt der hier versammelten Studien. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die rezeptionsgeschichtliche beziehungsweise intertextuelle Perspektive auf das Problemfeld „Kafka in Österreich, Kafka und Österreich“. Die Kafka-Lektüre hat das künstlerische Selbstverständnis sowie die Ästhetik einiger der größten Vertreter der österreichischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts maßgeblich mitbestimmt. In diesem Band wird der Fokus auf Canetti, Bernhard, Handke und Hotschnig gelegt. Dass die Rezeption von Motiven und Figuren, die dem Werk Kafkas entlehnt sind, sogar kreative und experimentelle Züge aufweisen kann, zeigt sich etwa in Grubers Schloß-Fortsetzung.

Link: https://www.frank-timme.de/de/programm/produkt/kafka_in_oesterreich_kafka_und_oesterreich

Descrizione: Il volume introduce le studentesse e gli studenti di Lingua e Linguistica tedesca alla riflessione sui principali aspetti della sintassi del verbo tedesco, attraverso una comparazione analitica con le strutture equivalenti dell’italiano e soprattutto con un ricco apparato di esempi nelle due lingue. La base di partenza del libro è la grammatica valenziale, in particolare nella versione del linguista Ulrich Engel. I principali assunti teorici di questo modello, come i concetti di sintagma e costituente di frase, vengono illustrati concretamente, entrando nel vivo delle realizzazioni del tedesco e anche dell’italiano, proponendo soluzioni spesso trascurate dalla tradizione grammaticale. Viene proposta un’utile classificazione dei complementi (attanti) e dei circostanziali per entrambe le lingue, inclusa un’inedita rappresentazione delle frasi subordinate. La comprensione profonda di una lingua “straniera” non può fare a meno della riflessione contrastiva con la lingua materna di chi la vuole apprendere, per riconoscere appieno analogie e differenze a livello interlinguistico.

Link: https://www.carocci.it/prodotto/sintassi-del-verbo-tedesco

Descrizione: Quando due anni prima è fuggita in Austria con tutta la sua famiglia, Madina non immaginava e non sperava di tornare a casa così presto. Ma la guerra è finita, adesso ha 17 anni e c’è un papà da ritrovare, lo stesso che l’ha abbandonata da più di un anno per rientrare a combattere. Madina si trova davanti a uno scenario di devastazione e orrore, quello della guerra che ha cancellato le case, gli affetti, i ricordi. La ricerca di suo padre diventa una corsa contro il tempo ma si trasforma anche in un viaggio alla ricerca di sé e in un percorso che via via la conduce sempre più a una consapevolezza: non potrà essere sempre responsabile per gli altri, soprattutto per la sua famiglia, è tempo di prendere in mano i propri sogni e realizzarli.

Link: https://www.besamucieditore.it/libro/lodore-di-fuliggine-e-rose/

Descrizione: In questo studio, dedicato all’opera della scrittrice austriaca Ilse Aichinger (1921-2016), una delle voci più significative del Novecento di lingua tedesca, il sentimento della diffidenza viene individuato come il nucleo programmatico e incandescente dal quale si diparte un articolato cammino poetico che ha varcato le soglie del millennio. Vengono qui proposti percorsi di lettura e analisi dei primi trent’anni della produzione di Aichinger (1945-1976), indagando le implicazioni etiche della scrittura dopo la cesura del 1945. Questa prima monografia in Italia dedicata ad Aichinger ricostruisce il contesto in cui è nata la sua poetica diffidente, segue le tracce di documenti e materiali d’archivio e individua tre movimenti della scrittura – interrogare, ricercare, ridurre –, associati a tre forme testuali – romanzo, radiodramma, Prosagedicht –, che Aichinger ha frequentato in modo anticonvenzionale. La spinta sperimentalistica e la curiosità di guardare dentro e dietro le parole, per riscattare la lingua dispersa lungo i margini delle forme e della dicibilità, danno luogo a un’opera futuribile, che continuamente interroga la realtà, in una pratica quotidiana di dissenso.

Link: https://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846768858&from=homepage

Descrizione: Questa raccolta presenta una vasta e ragionata selezione delle poesie più significative di Ricarda Huch. La raccolta si muove dalle prime liriche del 1891 pubblicate con lo pseudonimo maschile Richard Hugo, passando per i Gedichte (Poesie) del 1919, i Liebesgedichte (Poesie d’amore) del 1937, gli Alte und neue Gedichte (Nuove e vecchie poesie) del 1922 e, infine, Herbstfeuer (Fuoco d’autunno) uscito nel 1947.

Link: http://www.elliotedizioni.com/prodotto/ricarda-huch-fuoco-dautunno-poesie-scelte-1891-1947/

Descrizione: Der Band verfolgt die Absicht, konkrete Kristallisationspunkte für eine Europäisierung des deutschsprachigen Literaturfelds zu identifizieren. Durch seine vier Sektionen – Deutsche Konstruktionen der Weltliteratur und des guten Europäertums, Die Europäisierung des literarischen Kanons um 1900, Die deutsche Avantgarde und Europa, Die Internationalität des modernen deutschen Romans – will der Band exemplarisch die oft verkannte internationale Faktur der deutschsprachigen Moderne in der Zeitspanne von 1880 bis 1933 verdeutlichen.

Link: https://www.studigermanici.it/europa-in-der-deutschen-literatur-der-moderne/

Descrizione: Il volume analizza le relazioni tra letteratura e matematica attraverso testi e autori della letteratura di lingua tedesca, da Novalis a Musil, Enzensberger e Kehlmann, mettendo in evidenza aspetti e forme di interconnessioni spesso profonde e imprescindibili, al di là della specializzazione e separazione degli ambiti. Nel dialogo tra matematica e letteratura si può vedere come il testo letterario apra uno spazio in cui si realizza un nuovo intreccio dei saperi e un produttivo confronto tra gli stessi

Link: https://www.carocci.it/prodotto/calcolare-e-pensare-sono-ununica-cosa

Descrizione: Ziel dieses Themenheftes ist es zu zeigen, wie metasprachliches und sprachenübergreifendes Bewusstsein, zentrale Säulen der Mehrsprachigkeitsdidaktik, durch den Einsatz lexikographischer Ressourcen, Korpora und neuer Technologien entwickelt werden können. Die Beiträge stellen Forschungen und didaktische Erfahrungen unterschiedlicher Art vor, die für verschiedene Bildungsebenen von Interesse sind. Obwohl die Didaktik des Deutschen im Mittelpunkt vieler Aufsätze steht, fehlen Bezüge zu anderen Sprachen nicht, insbesondere zum Italienischen, aber auch zum Englischen, Rumänischen, Ladinischen und anderen dialektalen Varietäten.

Link: https://bop.unibe.ch/linguistik-online/issue/view/1370

Descrizione: Paula Ludwig ist vor allem als Lyrikerin bekannt. Neben der Lyrik war es eine literarische Gattung, die sie ihr Leben lang beschäftigte und der eine Schlüsselrolle in ihrem Gesamtwerk zukommt: Traumaufzeichnungen. Drei Jahre nach ihrem Gedichtband Dem dunklen Gott erschien 1935 Traumlandschaft. Paula Ludwigs erstes Prosabuch war herausragend und einzigartig in der damaligen deutschsprachigen Literaturlandschaft. 1962 erschien eine erweiterte Ausgabe unter dem Titel Träume. Über die in den beiden von der Dichterin autorisierten Bänden erschienenen Texte hinaus bietet die vorliegende Edition zahlreiche, bisher unbekannte Traumaufzeichnungen und ermöglicht es, in die Traumwelt Paula Ludwigs einzutauchen und ihren kreativen Schaffensprozess nachzuvollziehen. Im Anhang werden zudem nachgelassene Entwürfe und Variationen zu den als „endgültig“ geltenden Versionen abgedruckt. Das Nachwort würdigt die Traumtexte als jahrelanges Schreibprojekt, stellt ihre Bedeutung in Paula Ludwigs Gesamtwerk dar und ordnet sie biographisch und literaturhistorisch ein.

Link: https://www.wallstein-verlag.de/9783835355729-traeume.html